In der Wüste heiße ich Hamadi. Den Namen haben mir Mohammed, Mustapha und Khalid geschenkt, gleich nach der Ankunft im Camp und der Tee-Zeremonie zur Begrüßung. Die drei jungen Männer arbeiten für Ali Mohammed Banane, der mich in das Camp in die Dünen der Erg Chegaga gebracht hat. Das Lager liegt etwa eineinhalb Stunden Autofahrt entfernt von M’ Hamid, ganz im Süden Marokkos. Kurz nach dem Städtchen mit seinen knapp 10.000 Einwohnern wird aus der Asphaltstraße eine Schotterpiste, um sich wenig später als Spur in der Wüste zu verlieren. Hier ein Autowrack, da ein alleinstehender Baum und Sand.

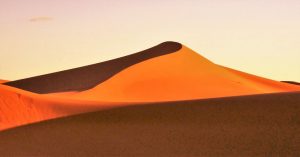

Überall Sand. Gelb, Orange, Goldbraun – das sind die Ton angebenden Farben. Die Räder des Off-Road-Wagens drehen ein wenig durch. Ein Schlingern. Ali scheint in seinem Element zu sein. Gekonnt steuert er gegen.

Das Auto hinterlässt eine riesige Staubwolke. „Noch eine knappe Stunde“, sagt er, „dann sind wir im Camp.“ Früher zog Ali als Nomade mit seinen Tieren umher. „Die Suche nach Futter wurde immer schwieriger“, erzählt er. „Ich musste mich verändern.“ Im tiefsten Herzen aber ist er Nomade geblieben. Jetzt zeigt Ali neugierigen Menschen wie mir die Wüste. „Die Sahara ist mein Leben.“

Auf und Ab wie auf hoher See

Kurvenreich ist der Weg dorthin und ein Auf und Ab wie auf hoher See mit dem Kutter. Je länger wir fahren, desto weniger Vegetation wächst links und rechts der Fahrtrinne. Irgendwann stehen nur noch vereinzelte Sträucher und Rucola-Büschel als grüne Farbtupfer in der ockerfarbenen Landschaft. In Sichtweite schimmern die ersten Dünen. In vielen Jahren hat sie der Wind aufgeschichtet. Und das Sahara-Gebläse macht das immer noch. Unablässig.

Kleinste Partikel fliegen durch die warme Luft und knirschen bald zwischen meinen Zähnen. Auch im Camp, wo ich das erste Mal in meinem Leben das Sahara-Feeling zu spüren bekomme. Ich werde in einem von insgesamt acht Zelten schlafen. Streng genommen ist es kein Zelt. Denn die Unterkunft hat Mauern aus Lehm. Lediglich eine Plane ist darüber gespannt. Innen stehen ein Bett und ein Tisch.

In der Wüste reduziert sich fast alles auf das Wesentliche. Ich empfinde das nicht als Verzicht, eher als Gewinn. Denn es fehlt nichts. „Vor einigen Jahren habe ich begonnen, das aufzubauen. Jetzt ist es so, wie ich es mir vorgestellt habe“, sagt Ali ein bisschen stolz und schlürft genüsslich seinen Tee, während mich Khalid und Mustapha taufen. Jetzt also bin ich Hamadi.

Ich kann es gar nicht fassen. Die Wüste liegt vor mir. Groß, still, majestätisch. Tausende Dünen, geschwungen, wie mit einem Pinsel auf Leinwand gebannt. Ein Sandkasten ohne Kasten. Sand, soweit das Auge reicht. Überwältigend ist das, vor allem das Licht und das Spiel der Sonne. Abends taucht sie das Land in warme Töne, morgens vertreibt sie die Kühle der Nacht und küsst die unzähligen Dünen wach. Durch den Sand zu stapfen, kostet Kraft und Schweiß. Schritt für Schritt… für Schritt. Der Boden verändert sich ständig. Mal ist er weich. Mal zeigt er sich schottrig und steinig, dann wieder hartgebacken, von Sonne und Wind. Sand, Sand, ein Meer aus Sand. Und ich stehe auf der größten Düne im Umkreis.

Die Wüste beschenkt

Es scheint, als hätte dieser gelbe Ozean den Atem gehalten. Für einen kurzen Augenblick. Sogar der Wind weht nicht mehr. Stille. Innehalten. Äußerlich bin ich gerade so klein wie ein Sandkorn. Innerlich fühle ich mich groß, gelassen und glücklich. Die Wüste beschenkt mich. Jede Minute, jede Stunde, jeden Tag.

Auch als mich Mustapha und Khalid am nächsten Tag begleiten. Sie haben zwei Dromedare beladen mit allem, was wir für diese Tour brauchen. Proviant, Wasser und Kochgeschirr, inklusive Teekanne. Natürlich. Ohne Tee geht in Marokko nicht viel. Nach eineinhalb Stunden Fußmarsch machen wir Rast. Die Sonne hält sich zwar noch angenehm zurück, doch wenig später brutzelt sie. Deshalb ziehen wir uns in den Schatten eines großen Tamarisk-Baumes zurück. Holz suchen, Feuer machen, Wasser erhitzen, Tee kochen, trinken und quatschen.

Mustapha spricht etliche Sprachen. Arabisch, Französisch, Englisch und Deutsch. Er ist mein Übersetzer. „Über die Wüste kann man nicht diskutieren“, sagt der 26-Jährige. „Die Menschen hier akzeptieren, was unverrückbar ist.“ Die Nomaden wissen das. Salem El Fadhmi weiß das, weil er mit seiner Familie und den Tieren seit 15 Jahren immer wieder in dieser Gegend lebt. Für ein paar Wochen, je nachdem wie wohlgesonnen die Wüste ihnen ist. Finden die Dromedare, der Esel und die etwa 30 Ziegen nichts mehr zu fressen, zieht die Familie weiter.

Salem ist ein ruhiger Mann, mein Gastgeber für eine Nacht, großgewachsen und ausgestattet mit Händen wie Bärenpranken. Er trägt einen blauen Turban. „Neben Weiß und Schwarz ist das die beste Farbe für die Wüste“, klärt er mich auf. „Alle anderen Farben sind für die Touristen.“ Jetzt lächelt er. Ich trage Schwarz.

Abends sitzt Salem gelassen im Zelt. Essenszeit. Ein Bekannter und ein Nachbar sind zu Besuch gekommen. Wir waschen uns die Hände, dann wird aufgetischt. Eine Tajine. Das ist ein in einem Trichter förmigen Tontopf gekochtes Gericht, für das es vermutlich Hunderte Rezepte gibt. Zubereitet aus viel Gemüse, verschiedenen Gewürzen und wenig Fleisch. Hier mit Huhn und extrem schmackhaft.

Salem verteilt das Fladenbrot, das seine Frau kurz zuvor draußen im Ofen gebacken hat. Knusprig und warm ist es Grundlage für jede Mahlzeit. Besteck gibt es keines. Hier tunkt man mit dem Brot in die Sauce und isst mit den Fingern. Mit denen der rechten Hand. Die linke gilt als unrein. Während des Essens reden Männer und Frauen, die ihre Mahlzeit getrennt einnehmen, ununterbrochen miteinander. Es gibt offensichtlich viel zu erzählen. Auch nach dem Essen. Das gelegentliche Klingeln eines Handys amüsiert die Runde. Sie lacht, sie kichert und macht Scherze.

Eine Nacht bei Nomaden

Ich verfolge das schon aus meinem Schlafsack. Mustapha hatte zuvor übersetzt und meinen Gastgebern gesagt: „Hamadi ist müde.“ Salem und die anderen mussten grinsen und ließen mich wissen, ich solle mich wie zuhause fühlen. Dann redeten sie weiter. Leise, ruhig, entspannt. Fast summend. Natürlich verstehe ich kein Wort. Aus dem Gespräch wird in meinen Ohren ein Gemurmel, aus dem Gemurmel eine Art Gesang und daraus die Melodie eines Schlafliedes. Es trägt den Titel: „Eine Nacht bei Nomaden.“

Als ich wach werde, meckern schon die Ziegen und die Sonne geht gerade auf. Salem inspiziert gerade das Gelände. „Salam“, grüße ich noch etwas windschief vor dem Zelt. Salem lächelt. Ob mit seinen Tieren alles in Ordnung sei, möchte ich wissen. Salem nickt freundlich. Keine Ahnung, wie spät es ist. Meine erste Lektion in Marokko lautete: „Ihr Europäer habt die Uhren, wir die Zeit.“

Später lässt es sich Salem nicht nehmen, das Frühstück für seinen Gast zu zelebrieren. „Wir Nomaden waren immer schon gastfreundlich.“ Während er das sagt, pustet er mit dem Blasebalg unablässig Luft in die Schale mit der glühenden Holzkohle. Darauf steht die Teekanne, in der das Wasser kocht.

Tee ist in Marokko mehr als nur ein Getränk. Er ist Ausdruck eines Gefühls, der Gastfreundschaft und der Gelassenheit. „Für einen Tee haben wir immer Zeit.“ Salem öffnet den Deckel und wirft ein großes Stück Zucker in die Kanne, wartet einen Augenblick, schenkt die goldbraune Flüssigkeit in die Gläser und wieder zurück in die Kanne. Ungefähr fünfmal macht der 67-Jährige das. „So löst sich der Zucker schneller auf.“ „Ob er diese Lebensweise mag?“, frage ich Salem. „Ich kenne keine andere. Ich bin frei. Das ist das Wichtigste.“ Dann bricht er das Brot auseinander und verteilt es. „Hamadi, greif zu.“ Dann schweigt er. Gastfreundschaft ist ein wortloses Geschenk, wie so vieles in der Wüste. Später erfahre ich, was der Name Hamadi bedeutet. „Der, der gesegnet ist.“ Ich habe Tränen in den Augen.

Infos zum Anbieter der Tour: Sahara Feeling, ein kleines, marokkanisches Reiseunternehmen im Familienbetrieb veranstaltet individuelle, authentische Touren in den Süden Marokkos für Gruppen von 2-6 Personen. sahara-feeling.com

Zum Autor: Jörg Wunram lebt in Hamburg und arbeitet als Journalist. Seit vielen Jahren reist der 53-Jährige durch die Welt und schreibt Reportagen und Radiofeatures. Diesmal führte ihn der Weg in die Wüste. „Das war das erste, aber sicher nicht das letzte Mal“, sagt er. www.eventoplena.de (Esperanto: „erlebnisreich, ereignisreich, voller Erlebnisse“)

Eine wunderbare Story. Johannes